Brotkrümelnavigation:

Hauptinhalt:

INS TUN KOMMEN

Transparenz ist entscheidend.

Um Transparenz über zu erreichende Kompetenzen und die dazu erbringenden Leistungen zu schaffen, ist für Lehrpersonen die Arbeit mit dem Lehrplan, das Herausarbeiten der relevanten Bereiche für den eigenen Unterrichtsgegenstand und das übersichtliche Zusammenfassen essentiell. Kompetenzen ergeben sich immer aus der Verbindung von Handlungsdimension und inhaltlichem Kompetenzbereich.

Zusammenfassung_aus_dem_Lehrplan_Physik.docx

docx, 23 KB

Schüler*innen und Erziehungsberechtigte sollen schon am Beginn des Schuljahres über die zu erwerbenden Kompetenzen, die Anforderungen und Leistungserwartungen für den Unterrichtsgegenstand informiert werden.

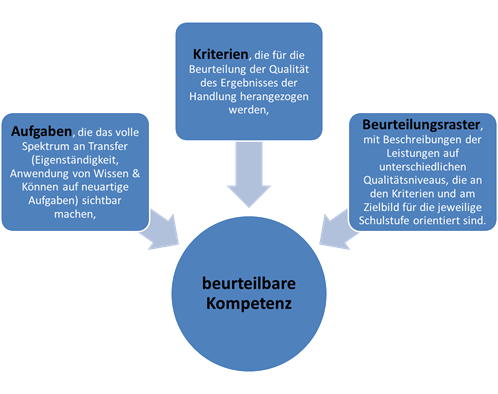

Folgende Fragen und die Grafik können bei der Erstellung dieser Information unterstützen:

- Welche Kompetenzen sollen erreicht werden?

- Wie können die Lernenden zeigen, darstellen, … , dass sie die Kompetenz erworben haben?

- Mithilfe welcher Aufgaben, Lernprodukte, Projekten, Gruppenarbeiten, Präsentationen, Referaten oder anderen Formen der Leistungsfeststellung werden diese Kompetenzen überprüft?

- In welcher Form und anhand welcher Kriterien erfolgt die Rückmeldung zu einer erbrachten Leistung?

- Was stellt sich Mitarbeit in meinem Unterrichtsfach dar?

- Das Gutachten zur Note wird aus den rückgemeldeten Leistungen, den nachgewiesenen Kompetenzen und der Mitarbeit erstellt. Wie zeichne ich diese erbrachten Leistungen auf?

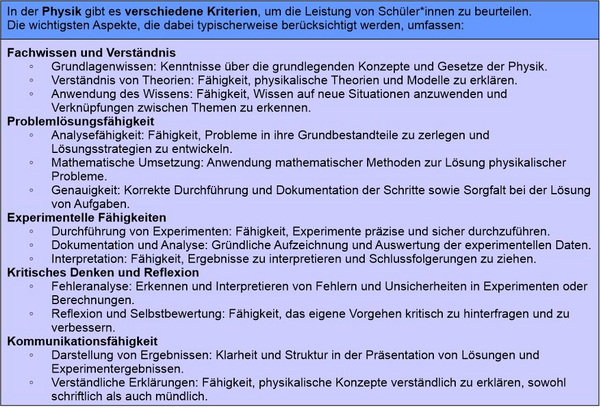

Kriterien schaffen Klarheit und geben Orientierung.

Ein Kriterium ist ein Maßstab, d.h. Maß wird an einer Eigenschaft bzw. an einem Merkmal genommen nach dem wir beurteilen, auswählen, vergleichen. Sie dienen der Transparenz unserer Entscheidungen. Kriterien helfen uns, die subjektive Frage „Was ist gut?“ zu konkretisieren und beantworten. Sie dienen als Orientierung beim Handeln.

Ohne die Formulierung von Kriterien …

- bleibt jegliche (Selbst)Einschätzung bzw. Bewertung in der Subjektivität verhaftet.

- bleibt Leistungsbeurteilung in der Beliebigkeit verhaftet.

- wird die Entwicklung von Fachverständnis und Kompetenz gehemmt.

- Ist es unmöglich, Kompetenzentwicklung zu dokumentieren.

Akkuratheit setzt Kriterien voraus. Die Qualität des Bewertungsverfahrens wird nicht durch die Anzahl der Kriterien definiert („je mehr desto besser“), sondern durch die Einbettung der Kriterien in den gesamten Unterrichtsverlauf.

Physik_-_verschiedene_Kriterien.docx

docx, 16 KB

PHYSIK_-_mittelfristige_Planung.docx

docx, 18 KB

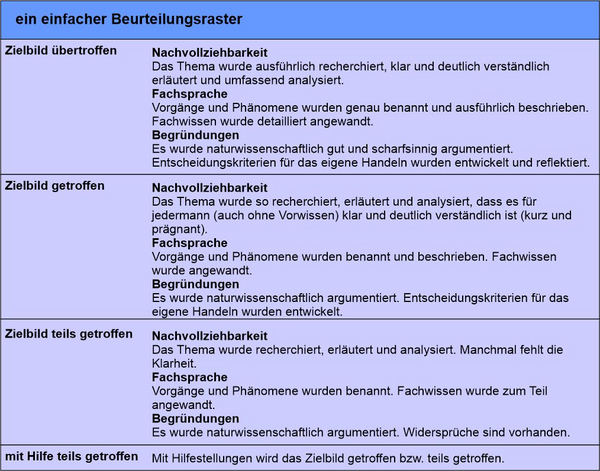

Als Werkzeuge zur Beurteilung, Rückmeldung und Dokumentation dienen Beurteilungsraster jeglicher Form. Ein Beurteilungsraster (rubric) beschreibt konkrete Performanzen entlang von Kriterien auf unterschiedlichen Qualitätsniveaus, damit Leistungen objektiv beurteilt werden können. Wobei die gleichen Kriterien konsequent in jeder Qualitätsstufe berücksichtigt werden.

Im Themenraum Aufgabenkultur finden Sie zahlreiche Beispiele für Aufgaben mit Beurteilungsrastern bzw. auch Hinweise und Informationen zum Erstellen solcher.

PHYSIK_-_Beurteilungsraster.docx

docx, 16 KB

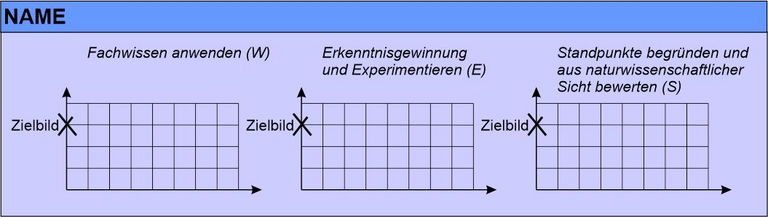

Leistung braucht nachvollziehbare Aufzeichnungen.

Abgesehen von kontinuierlichen Rückmeldungen über den Lernfortschritt und spezifische Herausforderungen der Schüler*innen um Entwicklungsschritte im Lernprozess zu erfassen und zu bewerten, muss die Lehrperson im Rahmen der Leistungsfeststellung Evidenz in ihren Aufzeichnungen sichern, die der Ermittlung einer akkuraten Note dienen.

Die Aufzeichnungen können mit Hilfe von Grafiken, Tabellen, Listen, … erfolgen, wobei jede Kompetenz (Kompetenzen ergeben sich immer aus der Verbindung von Handlungsdimension und inhaltlichem Kompetenzbereich.) in einem z.Bsp. eigenen Diagramm als Funktionsgraph dargestellt wird. So entsteht ein klares Bild über die einzelnen Kompetenzentwicklungen.

In den Aufzeichnungen sollen folgende Informationen dokumentiert sein:

- die Kompetenz

- Datum der Aufzeichnung

- Ergebnis/Punkte/Note

Beispiele für eine Aufzeichnungsmöglichkeit in Physik 6. Schulstufe

(beim Eintragen der Ergebnisse verwendet man die Handlungsdimensionen W, E, S)

-

Fachwissen anwenden (W)

-

Erkenntnisgewinnung und Experimentieren (E)

-

Standpunkte begründen und aus naturwissenschaftlicher Sicht bewerten (S)

Leistungen beurteilen

Während die Leistungsfeststellung den Vorgang des Messens beschreibt, wird bei der Beurteilung eine Art Gutachten über die erbrachte Leistung erstellt. Im Laufe eines Schuljahres werden verschiedene Messwerte (Ergebnisse) aufgezeichnet, aus denen letztendlich eine Ziffernnote gebildet wird. Diese wiederum stellt eine qualitative Aussage über die Leistung dar (vgl. LBVO, §14.)

Dabei ist es wichtig die Aufzeichnungen der Leistungsergebnisse kritisch unter die Lupe zu nehmen. Dabei können folgende Fragen unterstützen:

- Sind Ausreißer mit wenig Aussagekraft bzw. Relevanz dabei? Wenn ja, ist es sinnvoll diese auszuklammern bzw. nicht zu berücksichtigen?

- Was zeigen die jeweils aktuellsten Aufzeichnungen im Hinblick auf nachhaltige Kompetenz? Welche Tendenz ist sichtbar?

- Inwieweit unterscheiden sich die Leistungsergebnisse der unterschiedlichen Kompetenzbereiche? Zeichnen sich Bilder von besonderen Stärken bzw. Ausprägungen oder auch gravierende Mängel ab?

- Inwieweit ist es legitim und zielführend, bei der Benotung eventuell vorhandene Mängel durch Stärken zu kompensieren?

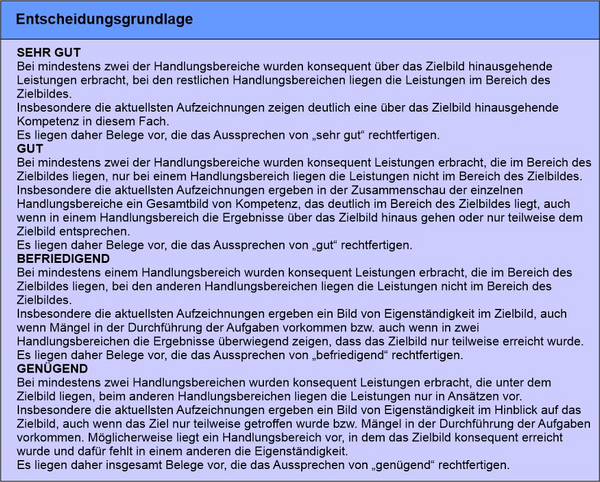

Die Semester- bzw. Jahresnote ist eine Ziffernnote, d.h. ein Symbol, das eine Gesamtbeurteilung nach den Beurteilungsstufen der LBVO ausdrückt. Dafür braucht es eine Entscheidungsgrundlage und Regeln, die den Beschreibungen der LBVO entsprechen. Das erfordert eine Übersetzung der Aufzeichnungen in Beurteilungsstufen.

Entscheidungsgrundlagen werden sowohl bei der Ermittlung einer punktuellen Leistungsfeststellung (Schularbeit, Test) als auch bei der Ermittlung einer Note am Ende eines Benotungszeitraumes benötigt.

PHYSIK_-_Entscheidungsgrundlage.docx

docx, 13 KB

Zusammenfassung

Um die Transparenz und Vergleichbarkeit der Beurteilung sicherzustellen, braucht es

- Aufgaben,

- Kriterien (Maßstäbe, nach denen die Leistung beurteilt wird),

- Beurteilungsraster (Beschreibung der Leistung auf unterschiedlichen Qualitätsniveaus) und

- eine Entscheidungsgrundlage,

aufgrund derer aus den einzelnen Messwerten eine Ziffernnote gebildet wird.

Die Grundsätze, Kriterien und Formen zur Leistungsbeurteilung sind im Kollegium gemeinsam auf Basis der Gesetze abgestimmt. Sie werden von der Schulgemeinschaft getragen.