Brotkrümelnavigation:

Hauptinhalt:

Digitale Lehre in der Aus-, Fort- und Weiterbildung

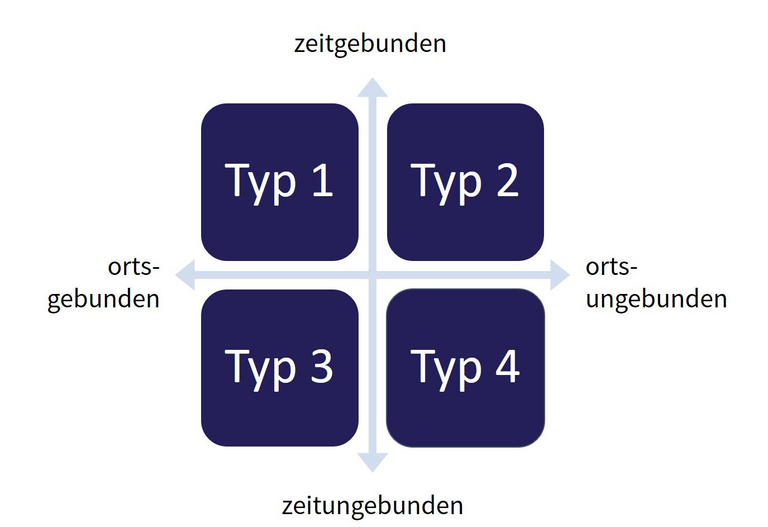

Die Pädagogische Hochschule Niederösterreich (PH NÖ) definiert digitale Lehre im weitestgehenden Sinne als sämtliche Lehr- und Lernaktivitäten, bei denen Informations- und Kommunikationstechnologien zum Einsatz kommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Aktivitäten im Kontext von Präsenzveranstaltungen, im Fernunterricht oder in einer Kombination aus beidem stattfinden. Digitale Lehre kann folglich in unterschiedlichsten Lehr- und Lernsettings vorkommen. Folgende Typologie für Lehrveranstaltungen soll bei einer Kategorisierung behilflich sein:

Kombinationen

Blended Learning ist eine Lehr- und Lernform, bei der Präsenz- und Onlinelehre kombiniert werden. Bei Blended Learning Szenarien werden die genannten vier Typen so miteinander verzahnt, dass ein durchgängiges, in sich stimmiges Konzept entsteht. Die Veranstaltungstypen werden zeitlich aneinandergereiht.

Hybride Lehre bedeutet, dass Typ 1 und Typ 2 gleichzeitig stattfindet, d.h. dass ein Teil der Studierenden im Hörsaal anwesend ist und ein weiterer Teil per Webkonferenzsoftware virtuell an der Lehrveranstaltung teilnimmt. Hybride Settings sind technisch und didaktisch anspruchsvoll.

Beispiele für Lehrveranstaltungen der einzelnen Typen

Typ 1 - Ort und Zeit sind festgelegt:

Digitale Medien in der Präsenzlehre: Digitale Medien werden gezielt zur Unterstützung und Aktivierung im Seminarraum eingesetzt. Interaktivität, Visualisierung, Kollaboration können dadurch gefördert werden.

Expertenzuschaltung via Videokonferenz: Externe Expert*innen werden live in die Lehrveranstaltung eingebunden. Das ermöglicht internationale Perspektiven und flexible Expertise.

Kollaboratives Arbeiten mit digitalen Geräten: Studierende nutzen Tablets, Laptops oder Smartphones zur Gruppenarbeit. Beispiele: Gemeinsames Erstellen von Mindmaps, Präsentationen oder Dokumentationen.

Live-Diskussionen zwischen Hochschulen: Zwei Gruppen aus unterschiedlichen Institutionen tauschen sich per Webkonferenz aus. Mögliche Ziele: Vernetzung und interkulturelle Kommunikation.

Einsatz von KI-Applikationen und Cloud-Diensten: Studierende arbeiten im Seminarraum an E-Portfolios oder Projekten mit Unterstützung von generativer KI (z. B. Textanalyse, Feedback). Die Inhalte werden in der Cloud gespeichert und geteilt.

Typ 2 - Zeit ist festgelegt, Ort variabel:

- Webinare mit Interaktion: Strukturierte Online-Sitzungen mit Präsentationen, Diskussionen und Q&A. Einsatz von Breakout-Räumen für Gruppenarbeit. Aktivierung durch Umfragen, Quiz oder kollaborative Whiteboards.

- Virtuelle Sprechstunden / Supportsessions: Lehrende stehen zu festen Zeiten für Fragen zur Verfügung. Gedacht für die individuelle Betreuung oder Gruppenberatung.

- Live-Diskussionen und Debatten: Studierende bereiten sich vor und diskutieren live zu einem Thema.

- Synchrones Peer-Teaching: Studierende übernehmen Teile der Lehre und präsentieren Inhalte. Lehrende moderieren und geben Feedback.

Typ 3 - Ort ist festgelegt, Zeit variabel:

- Lernstationen mit digitalen Aufgaben: Studierende besuchen physische Orte (z. B. Bibliothek, Labor, Museum) und bearbeiten vor Ort digitale Aufgaben. Die Aufgaben können über QR-Codes, Apps oder Lernplattformen bereitgestellt werden.

Geocaching & Actionbound: Lerninhalte werden in Form von digitalen Schnitzeljagden aufbereitet.

Eine Kombination von Entdeckung, selbstgesteuertem Lernen und Bewegung.

- Virtuelle Begleitung bei Exkursionen: Studierende besuchen Orte (z. B. historische Stätten, Ausstellungen) und erhalten über Apps oder Audioguides digitale Informationen. Die Reflexion und Dokumentation erfolgt bspw. über E-Portfolios.

- Ortsgebundene Aufgaben mit Zeitflexibilität: Aufgaben, die an einem bestimmten Ort erledigt werden müssen (z. B. Beobachtungen, Interviews), aber zu individuell gewählten Zeiten.

Typ 4 - Ort und Zeit sind variabel:

- Inverted Classroom, Teil 1: Lernende erarbeiten Inhalte selbstständig mit Texten, Grafiken, Podcasts und Videos. Die gekoppelte Präsenzzeit (Typ 1) wird für Vertiefung, Diskussion und Anwendung genutzt.

- Selbstgesteuertes Lernen mit Lernplattformen: Aufgaben, Materialien und Tests werden von den Lehrenden aufbereitet und stehen online zur Verfügung. Die Lernenden bestimmen Tempo und Reihenfolge selbst.

- E-Portfolio-Arbeit: Studierende dokumentieren ihren Lernprozess, reflektieren und präsentieren Ergebnisse, Lehrende geben individuelles Feedback.

- Microlearning: Kurze, gezielte Lerneinheiten (z. B. Videos, Quizzes oder Infografiken). Ideal für mobiles Lernen und Wiederholungen.

- Projektbasiertes Lernen: Studierende arbeiten über längere Zeiträume an Projekten und deren Dokumentation. Die Ergebnisse werden bspw. anschließend online präsentiert und reflektiert (Typ 2).

- Asynchroner Reading Club: Studierende lesen zeitlich unabhängig voneinander einen Text und diskutieren und kommentieren diesen über Foren oder Annotationstools. Das wird mit einer synchronen Abschlusssitzung ergänzt (Typ 1).

Entsprechend dieser Typologie ist es Aufgabe der Lehrenden, ein für die jeweilige Lehrveranstaltung passendes Arrangement an Lehr- und Lernsettings zusammenzustellen.