Brotkrümelnavigation:

Hauptinhalt:

Studierende im Rollettmuseum Baden

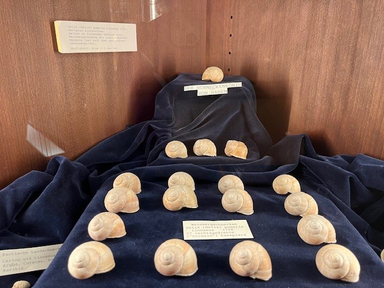

Was haben eine Mumie, ein Schneckenkönig und eine Schädelsammlung gemeinsam? All das findet man im Erdgeschoß des Rollettmuseums in Baden. Manche der Ausstellungsobjekte darf man sogar mit eigenen Händen berühren. Von Knochenflöten bis hin zu Kanonenkugeln, vom sagenumwobenen „Schwefelmann“ bis zum Lumpentürl, von Schnecken bis zum Sarkophag: Wer wissen möchte, welche Mumie sich darin überraschenderweise befindet und was das Besondere am Schneckenkönig ist, den erwarten spannende Erkenntnisse. Und darf − wie unsere Studierenden mit Margarethe Kainig-Huber − manche der Ausstellungsobjekte sogar mit eigenen Händen berühren.

Der Grundstock für das Rollettmuseum wurde von Anton Franz Rollett (1778-1842) in Form einer privaten Sammlung gelegt. 1867 vermachten seine Nachkommen die Bestände der Stadt, die sie 1876 mit dem alten Stadtarchiv vereinigten. Das Museumsgebäude wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Rathaus der Gemeinde Weikersdorf errichtet. Durch die Zusammenlegung der Gemeinde Weikersdorf mit der Stadt Baden im Jahr 1912 verlor es seine ursprüngliche Funktion. Als Herberge der städtischen Sammlungen erhielt es eine neue Aufgabe: Der Name „Rollettmuseum“ erinnert heute noch an die Familie und jenen gebürtigen Badener Arzt und Forscher, dem die Sammlung zu verdanken ist.

Zwei Gruppen von Studierenden der Lehrveranstaltung „Kinder entdecken Zeit und Raum“ wurden am 29. Oktober 2024 von der Museumsleiterin Dr.in Ulrike Scholda im Museum am Weikersdorfer Platz begrüßt. Anschließend wurden sie von Katharina Rosenbichler, MA auf eine informative Entdeckungsreise mitgenommen und erfuhren nicht nur jede Menge über die räumliche und historische Entwicklung der Stadt Baden, sondern machten auch mit vielen Sinnen Erfahrungen. Darüber hinaus lernten sie eine Vielzahl didaktischer Möglichkeiten in Bezug auf die Förderung des außerschulischen Lernens kennen. Die Erasmus-Studierenden bekamen die Informationen in englischer Sprache präsentiert; alle Studierenden konnten interessante Facts zur Stadt Baden, an der sich ihre Hochschule befindet, mitnehmen.

Im urgeschichtlichen Ausstellungsbereich gab es viel zu erkunden: Die Studierenden hatten z.B. die Gelegenheit Knochen anzugreifen; Musik, die auf einer Knochenflöte gespielt wurde, zu hören und verschiedenste Fundstücke der Badener Kultur zu betrachten. Im römischen Raum erfuhren sie, dass bereits die Römer die Schwefelquellen der Stadt nutzten. Sie wurden in Form einer Phantasiereise durch eine antike Therme geführt und mit der Kunst des Anlegens einer Toga vertraut gemacht.

In der Mittelalterabteilung reichten sie Kanonenkugeln weiter; es heißt, dass mit solchen Kugeln die Burg Rauhenstein schwer beschädigt wurde, nachdem der Burgherr die Kutsche der Gattin Friedrich III. überfallen hatte. Die Studierenden lernten das Sagenbuch „Schwefelmann“ kennen und konnten an einem 3D-Modell der Stadt Baden herausfinden, wo sich das geheime „Lumpentürl“ befand: Auf diese Weise kam man damals gegen Entgelt auch noch dann in die Stadt, wenn abends die Stadttore bereits geschlossen waren.

Die Stadtbrände stellten ein weiteres wichtiges Thema des Rundgangs durch das Museum dar. In diesem Zusammenhang lernten die Studierenden die Arbeit des Turmwächters kennen sowie die Maßnahmen, die jeder einzelne Mensch in der Stadt ergreifen musste, wenn ein Brand ausbrach. Das Wohnen, die Schrift und die Bekleidung stellten drei weitere Aspekte dar, deren kindgerechte Vermittlung die Museumspädagogin den Studierenden näherbrachte.

Im Erdgeschoß näherte sich das besondere Vermittlungsprogramm mit dem Besuch bei einer ägyptischen Mumie dem Ende. Kurios an diesem Exponat ist, dass sich auf der Außenseite des Sarkophags ein Hinweis auf eine weibliche Mumie befindet, während drinnen der mumifizierte Körper eines Mannes ist. Vis-a-vis der Mumie thront ein Schneckenkönig über seinen Untertanen. Sein Häuschen nicht wie gewohnt rechts-, sondern linksgewunden Dieses Phänomen tritt nur bei einer von einer Million Schnecken auf. Vorbei an der Gall’schen Schädelsammlung ging es wieder zurück in das Foyer des Museums. Die Studierenden der Gruppen von Dr.in Margarethe Kainig-Huber haben nun die Aufgabe für ihr Portfolio die gesammelten Eindrücke zu verschriftlichen und museumsdidaktische Ansätze zu verinnerlichen, damit es ihnen auch in der Praxis gelingt, außerschulische Orte zu „Lernorten“ zu machen.